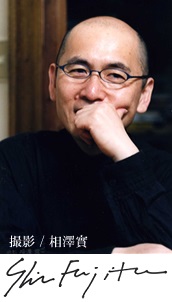

ご挨拶

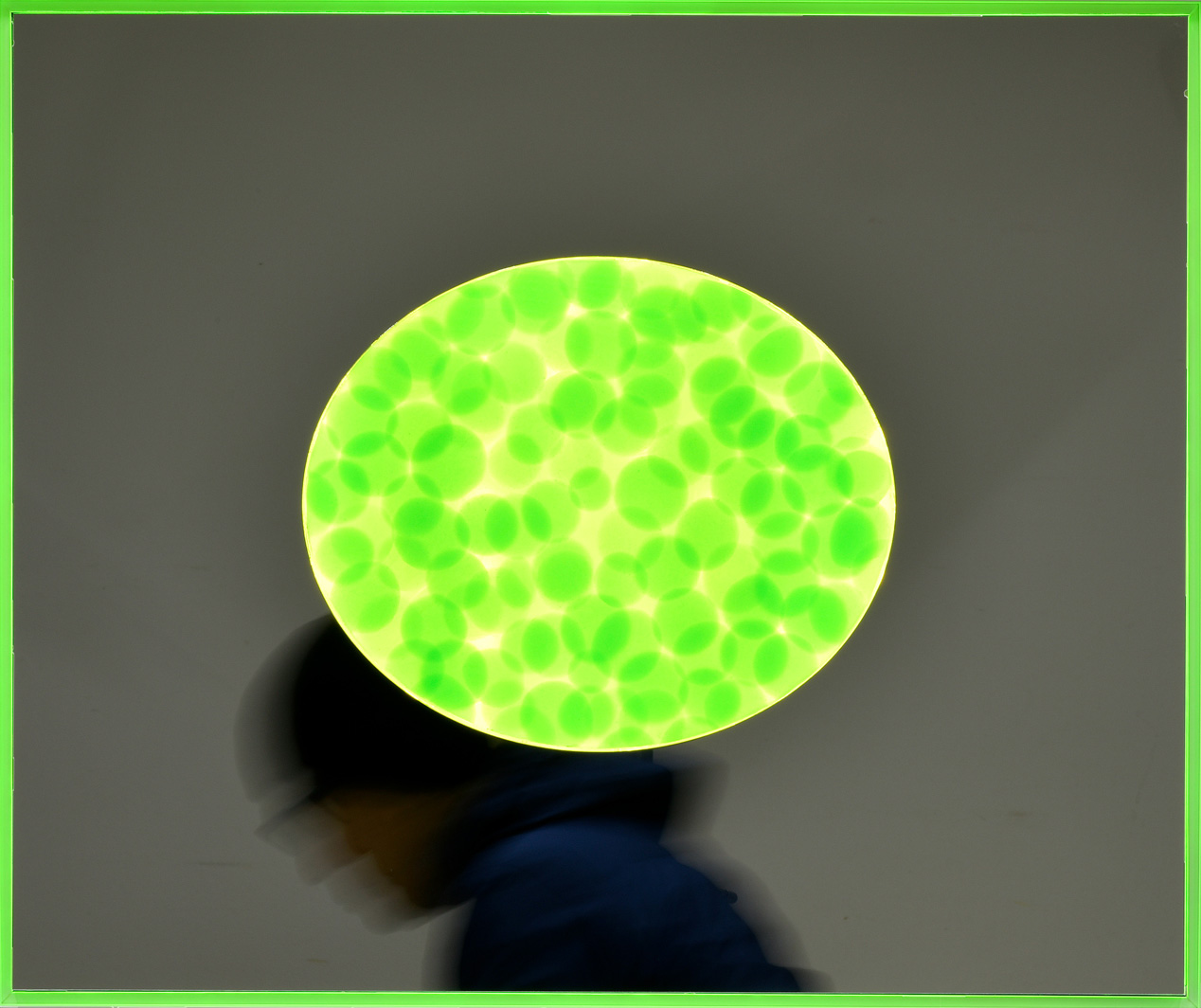

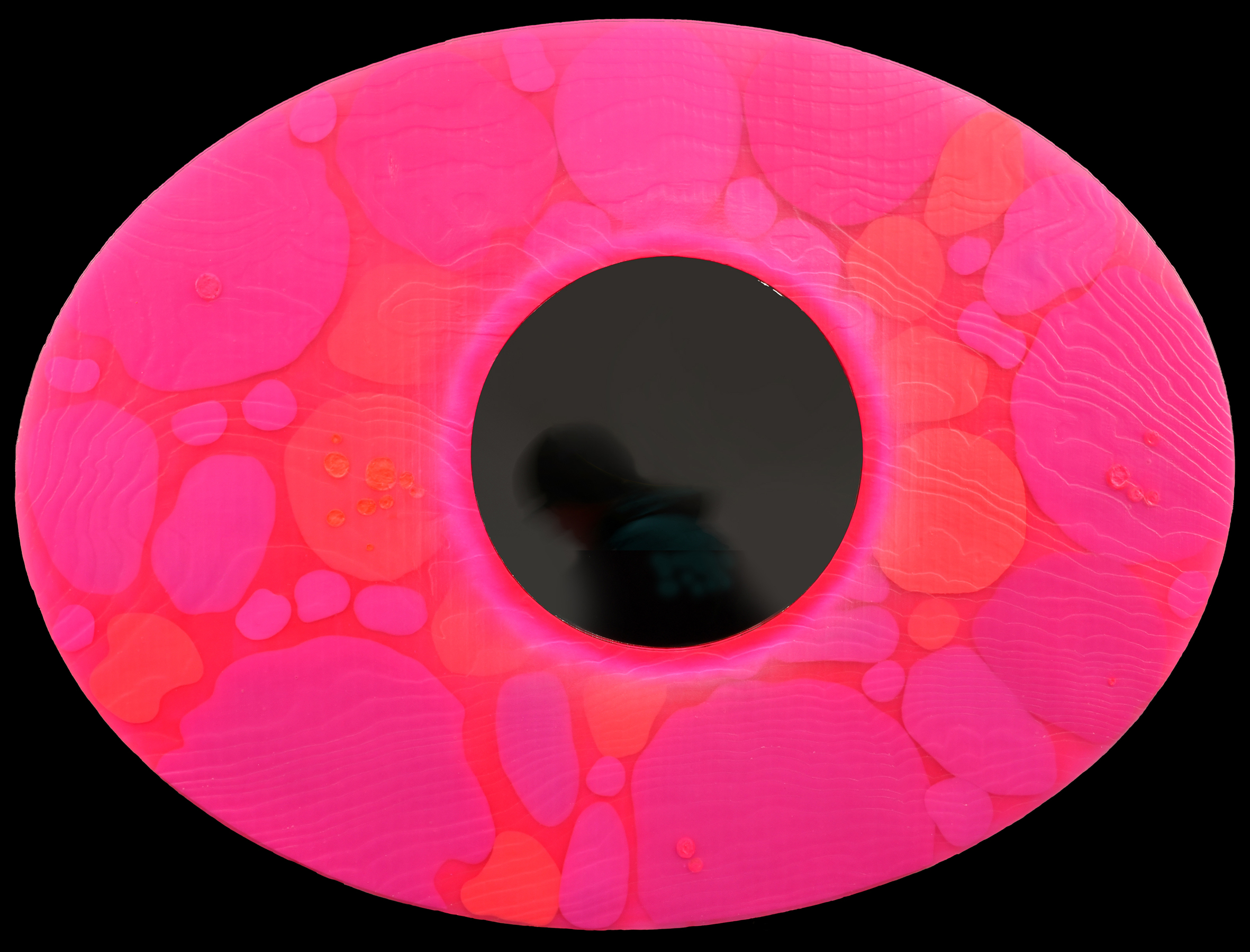

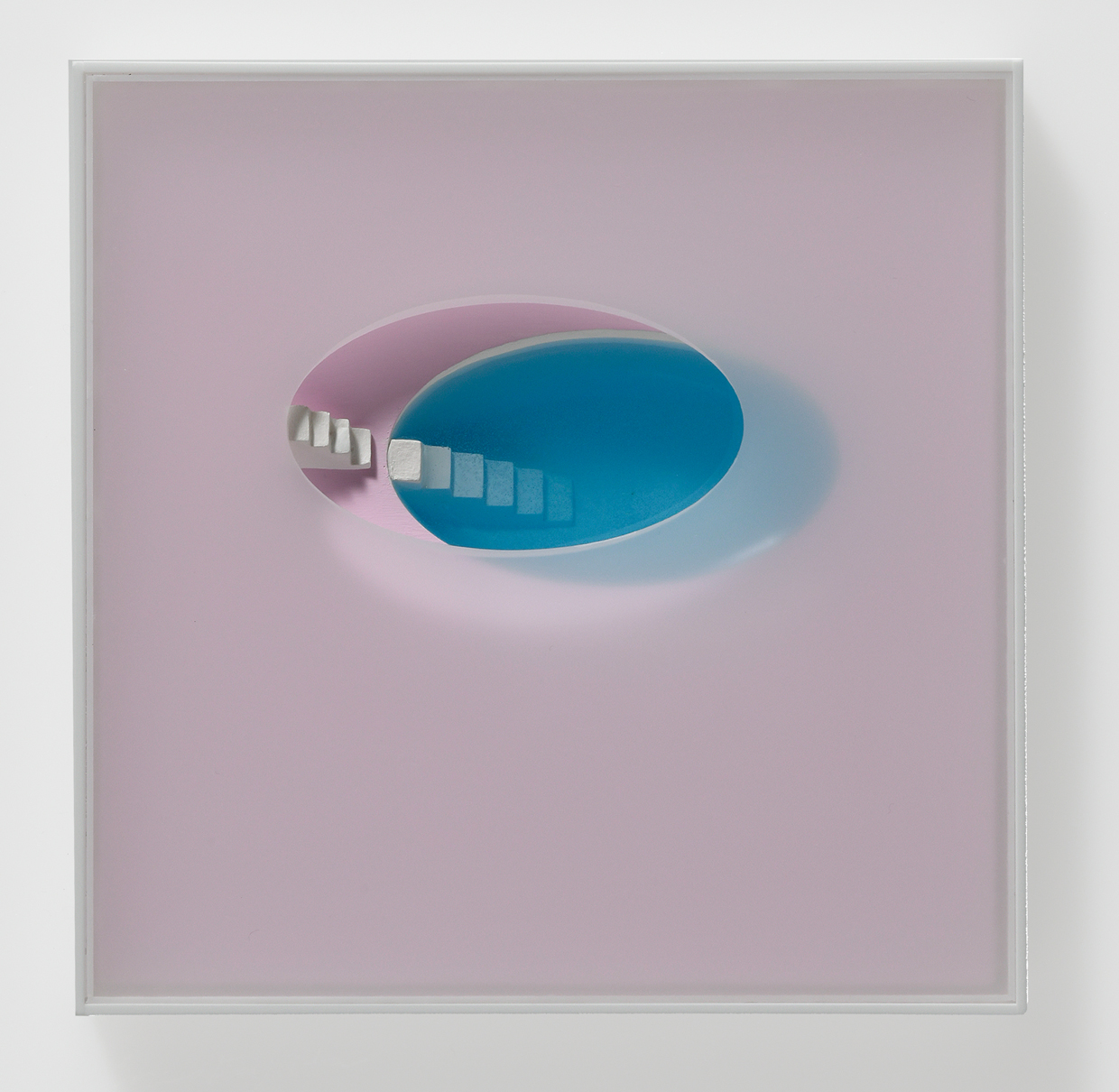

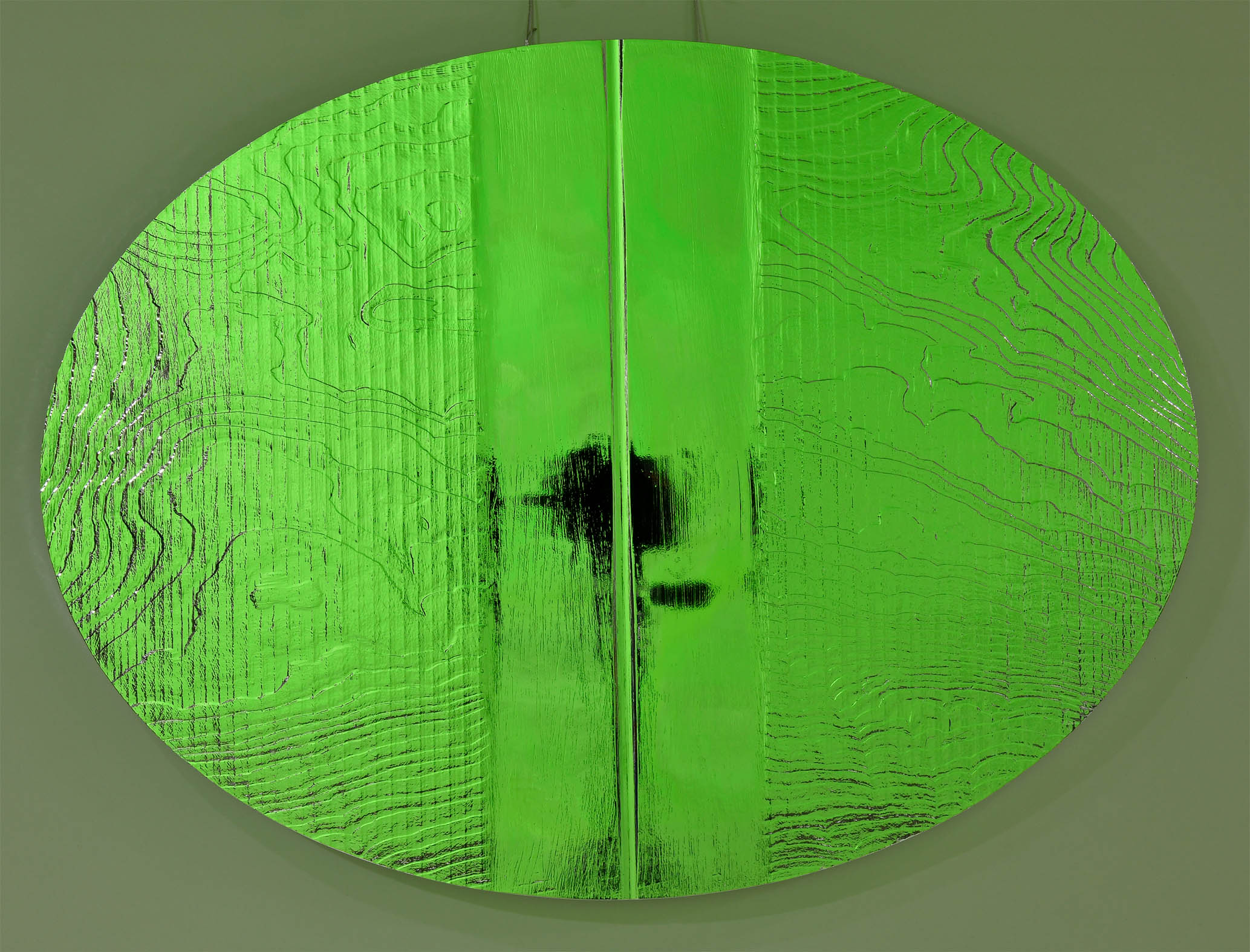

鏡の作品

鏡を入れたシリーズのタイトルRevelationの訳は

啓示ですが 日本から始まる啓示を考えています

日本は古代からの美術品が残る稀有な国と言われ

ます 古いものと新しく創造するものの共存だけ

でなく 背景の思想を共存させることが出来た国

です

神社の御神体にもなる鏡は相対するものを映し

対象が変われば映るものも変わり像が固定される

ことはありません

鏡は全てを取り入れることが出来る日本の象徴の

ように見えます

作品の中の鏡は 作品と鑑賞者の関係性の再考と

共に 映し出すように新しいものを取り入れる

ことが出来る私達自身を表そうとしています

そして 地球の全ての人が鏡を持ち 過去の破壊

を止め 全ての思想から距離を持って共存できれ

ば 世界は今よりは平和になるかも知れないと

思っています

画歴

- 1953

- 東京生まれ

父は文化勲章受賞ガラス作家 藤田喬平 - 1977

- 東京藝術大学彫刻科卒業

- 1979

- 同大学院彫刻科修了

絵画制作を始める - 1990・92

- 個展 みゆき画廊

- 1991

- 個展 村松画廊

- 1993・94

- 個展 一番星画廊

- 1995

- 個展 日本橋三越本店

個展 髙島屋横浜店

以後毎年数回の個展発表を続ける

解説

絵が出来るまで 1

日本は古代からの美術品が壊されず残る稀有な国です。

それは文化を一つの主張ではなく相互に主張する関係の全体としてきたからで

意識されなくても それは本質的に“共生“だと思います。

その視覚的な表現を試みました。

鏡状の作品は視線を受け入れながらその視線を映し返しています。

行き交う視線の中 作品は ただそこに在るように見えます。

“共生“という主張は見えなくなりますが

見えないことは そこが“共生“の中にある結果のようにみえます。

2022年個展挨拶文

ここに至る思索の経過は以下のようなものです。

オフィシャルブログ

私達が敢えて作り出したもの 2018,6,16

鏡の絵画 2018,7,24

縮小する日本美術の独自性 2019,7,8

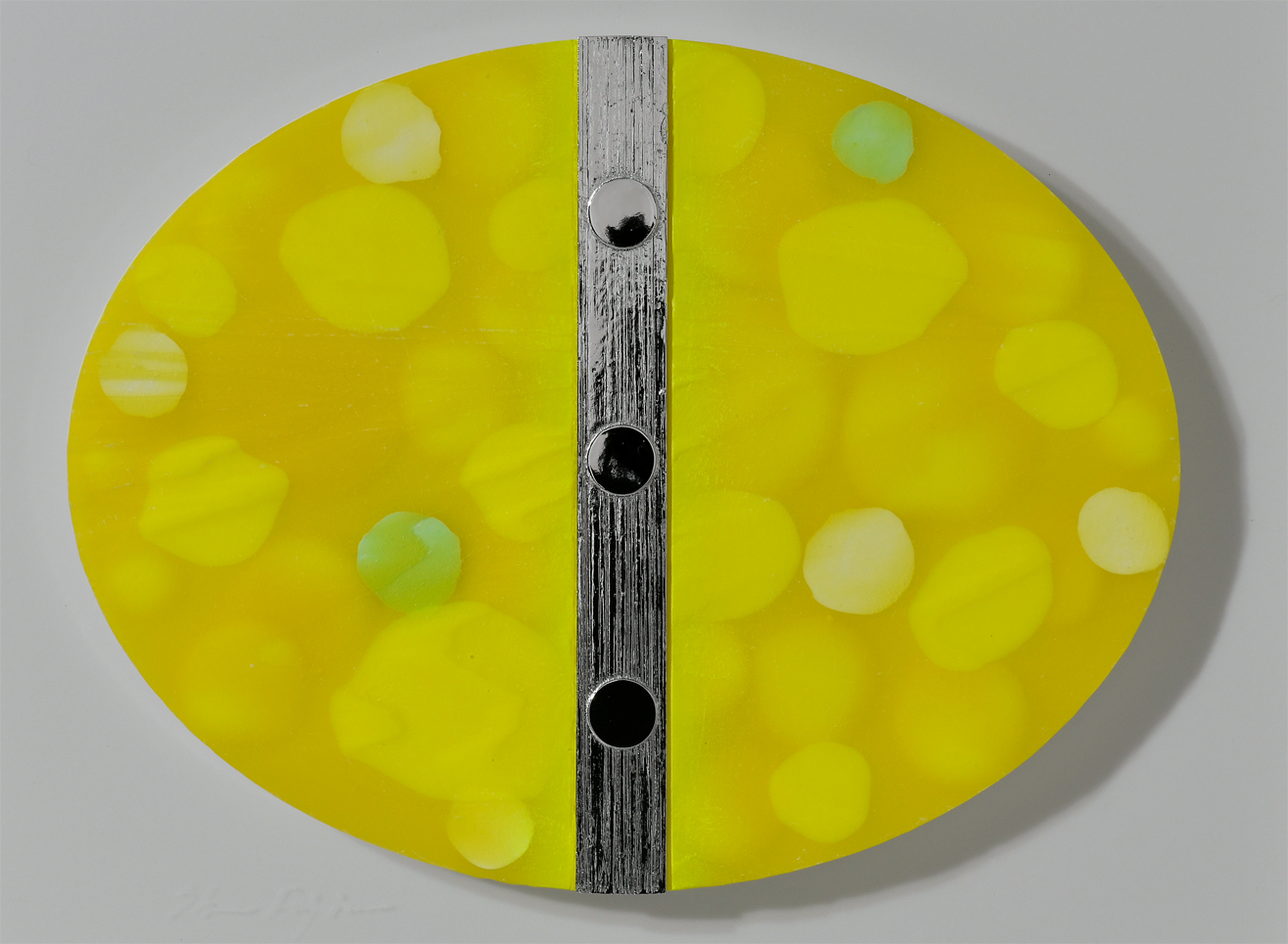

絵が出来るまで 2

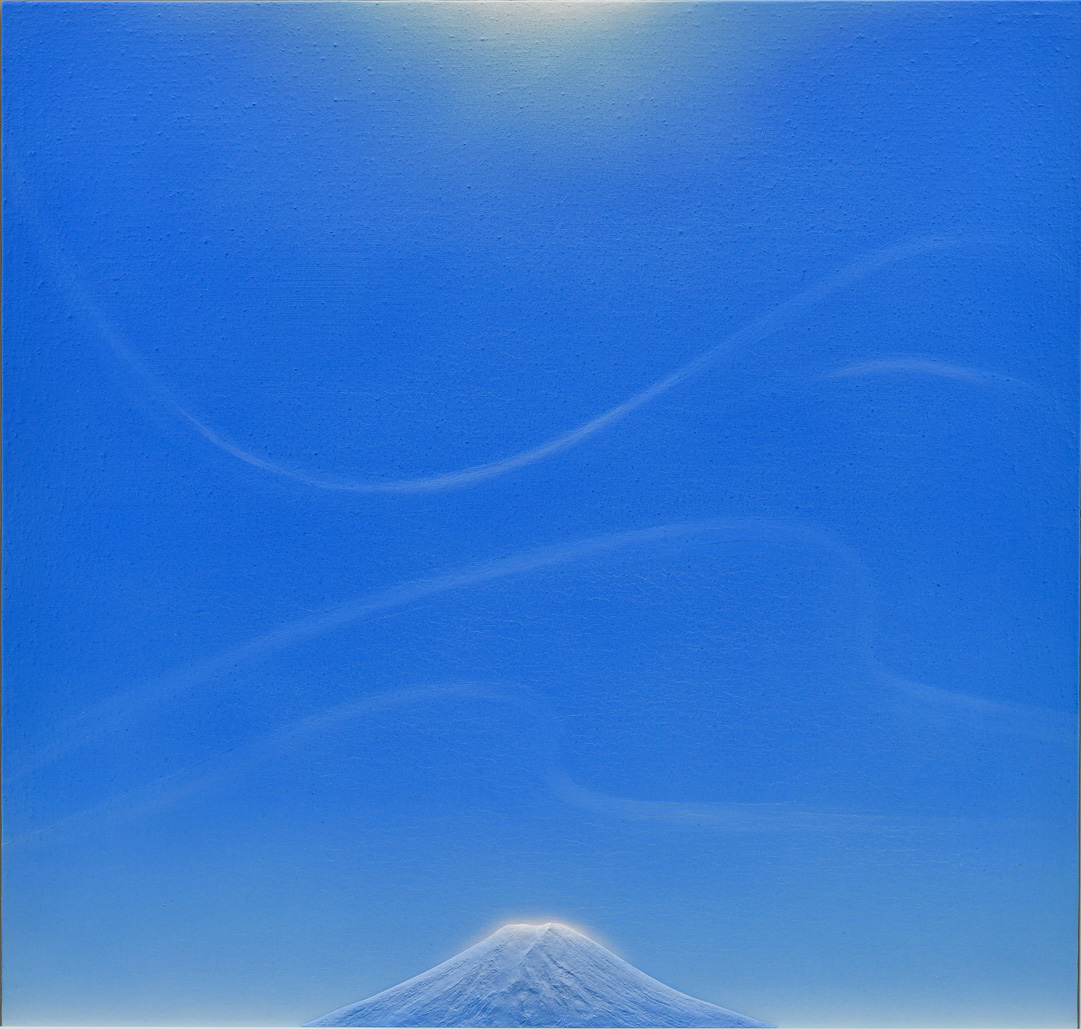

私が内視現象を意識したのは、2000年の春頃でした。

空に光る小さな粒子がクネクネっと現れては消えていく何かが見え、当時それなりに調べたり偶然出会ったりする中で、それはプラーナと呼ばれるものと理解しました。

2013年の8月、何気なく Wikipedia を見ながらクリックした先にブルーフィールド内視現象がありました。

そこにある動画を見てプラーナがそれであることを驚きながら納得し理解を改めました。

Wikipedia から一部抜粋

小さな明るい光点(青空の妖精と呼ばれる)が視野の中を急速に動きまわる現象のこと。

特に青空のような明るい青い光を見たときに見える。

動く点の正体は目の網膜の前にある毛細血管の中を走る白血球である。青い光(波長470nm)は毛細血管内の

赤血球に良く吸収される。そのため赤血球は黒い影として見えるはずだが、脳や目はこの黒い影を編集により

除去している。白血球は赤血球よりずっと数が少なくかつ青い光を吸収しない。そのため白血球が毛細血管を

通過した際は相対的に明るい光点として認識される。

2000年より前、この青空の妖精を意識することはありませんでした。それよりも内視現象を知覚する時、 光点の動きだけでなく、雲はゴッホが描くように、空はセザンヌが描くように躍動して見えます。

脳や目の編集が止まった可能性が考えられます。

何か見る時のように目の焦点を合わすのではなく、視野の全体の視覚刺激を全て等しく見ようとすると 内視現象を認識出来ます。 それは美術の基礎的な訓練の方法として昔からある石膏デッサンと同じです。

視覚の情報の意味を意識的に消して、目の前にある架空の平面に映ったものとして意識を変化させることが 美術の基礎的な訓練です。 ゴッホやセザンヌが内視現象を経験したのは、絵を描く行為の延長にそれがあったからです。

内視現象は意識が視覚を編集して見えないものにしています。 古の人の意識の中で、物語の「羽衣」や「龍」はきっと見えていました。

意識が編集を止める時 内視現象は現れますが、その時心が開くような感覚を伴います。 今の私達が編集を意識的に止めるのは、理性的で絵画的な行為としてですが、理性と感性を含む意識の全体から 心が開放されるのを感じられます。

ただ、視覚としての絵画から得る感覚は、その感覚から言葉で作る世界観と、宗教的であれ理性的であれ 本質的に自由な関係です。

糸杉のある麦畑 1889年

Shutterstock

明治期に輸入された「美術」は日本の近代化を進める役割を担っていました。

しかし近代化の背景にある宗教的、文化的な伝統を無視して輸入されました。

今でも私達は近代化しようとして出来ない者として自己認識しています。

他律的と言われますが、他律的という特質を持っているが故に宗教的、文化的な伝統を

無視して近代化を志向することが出来ました。

他律的という特質を持っているが故に自律的になろうとしています。

自律的になれない他律性ではなく、他律性という言葉で表されるものでないその本質を

表現しようとしています。

共生という言葉はその転換点になると考えました。